CONVERGENCIAS

↝Anómalo tercero:

Convergencias

Mientras el charco de sangre (mi

sangre) se expandía en el piso de ajedrez, mientras Elisa miraba con pánico el

cuchillo en su mano, mientras el tiempo se detenía en ambos lados y para dos

personas, yo me daba cuenta de lo afortunado que había sido. Sin dudas mi vida

había sido increíble.

En el año 1996 a mis ocho años de

edad parado observando aquel cuerpo pálido, la luna temblando a sus pies y

Carlitos ahí atrás sacándose los mocos. En 1999 la maestra enojada, el disparo,

los sesos en todas partes y la sangre en mi rostro. En 2005 el engaño, los gritos

de ira, el filo del cuchillo, el frío de mi cuerpo.

Debo confesar que desde siempre fui

considerado extraño y muchas personas preferían mantenerse lejos de mí. De

pequeño decían que hacía “cosas aburridas”, porque prefería pasar mi tiempo

leyendo, inventando historias en mi cabeza y haciendo juegos que sólo requerían

de imaginación. . “Un niño normal no juega solo”, pensaba mi mamá que buscaba desesperadamente

crear lazos con otras madres y pasearme por miles de casas hasta encontrarme un

amigo. Así que un día me llevó a lo de Carlos, el colorado lleno de pecas que siempre

era el último en ser elegido para jugar al fútbol. El pobre tenía tanta cara de

boludo que lo tomaban de ese modo, tenía unos ojos de vaca que hacían pensar

que su mente estaba vacía, pero era un buen pibe. Ese día, cuando llegamos a su

hogar, fingió estar feliz de mi visita, yo fingí que no me daba cuenta y

nuestras madres fingían estar interesadas en cualquier tema de conversación

mientras tomaban mates en la cocina. En mi habitual papel de Sherlock me decidí

a inspeccionar el lugar. Todo era fascinante, el piso crujiente de madera, el

piano, las habitaciones ordenadas en un semicírculo que daba al living, donde

un gran vitral llenaba de colores el salón como un calidoscopio en el aire, el patio

que al inicio tenía un piso deteriorado de mosaicos grises cubierto por una

parra y al final una pileta redonda de cemento, que captó inmediatamente mi

atención. Tenía agua hasta la mitad, estaba repleta de musgo al fondo y hojas

secas de un fresno en su superficie. Carlitos me miraba aburrido e impaciente por

lo que tuve que decirle a qué jugar y, guiado por mis instintos naturales de

sociabilidad, lo mandé a buscar una pelota.

En ese momento sucedió por

primera vez.

El agua comenzó a agitarse y ascender,

las hojas marrones se tiñeron de amarillas y subieron en viaje ondeado hacia el

fresno que de pronto se revitalizó y se volvió verde, la pileta mejoró su

aspecto hasta parecer casi recién hecha, el musgo desapareció por completo y el

agua se veía límpida. El cielo fue oscureciéndose hasta hacerse de noche. No

hacía frío ni calor, no había viento, no había sonidos.

Entonces me sentí solo y

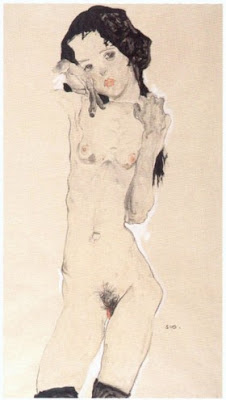

extraviado, pero toda sensación de incertidumbre fue reemplazada por miedo cuando una mujer desconocida cruzó a mi lado. Camisón blanco,

cabello rubio, la triste femme se sentó al borde de la pileta y acarició el

agua, oí con claridad ese sonido, sus dedos hundiéndose. La melancolía envolvió mi cuerpo, fui cómplice de su silencio. Ella levantó un pie, luego el otro y los metió solemnemente, caminó hacia el centro y poco a poco se

sumergió hasta el fondo boca abajo. Su vestido se inflaba, su cabello se

extendía en todas direcciones como rayos de sol y se agitaba entre cada burbuja

que escapaba de su boca. Burbujas violentas y grandes, miles de burbujas

desesperadas y escurridizas, burbujas pequeñas. Calma. Su cuerpo comenzó a

flotar. La luna besaba sus pies y le dibujaba tierrita blanca.

Estaba atónito, me refregué los ojos

para que todo desapareciera pero fue en vano, aún era de noche y aún veía el

cuerpo de aquella mujer. Fue la voz chillona del colo la que me devolvió a este

mundo, cansado de verme contemplando algo sin reaccionar ante su llamado de

atención. “¿Jugamos?”, “Dale, ¿jugamos?”. Entonces la noche se hizo día, la

primavera otoño y un cuerpo hojas secas. Adiós Ofelia.

No se lo dije a Carlitos, en

realidad nunca se lo conté a nadie, nadie iba a creerlo, me iban a tomar por

loco o mentiroso y, sinceramente, prefería seguir siendo el raro y solitario,

con eso era suficiente. Además, estaba totalmente confundido sobre la realidad

y la ficción, y no sabía si tomarme en serio o no el suceso, hasta entonces.

Sólo después de la segunda vez supe que era algo especial, algo que temía pero

anhelaba.

Pues bien, un hecho similar

ocurrió a mis once años, un 21 de Septiembre de 1999. Todos los años íbamos al

mismo parque de picnic con la escuela, excepto por ese año, no sé bien por qué

motivo. Los alumnos abuchearon al enterarse de la noticia y volaron algunas

tizas y papeles como forma de expresión, pero la decisión ya había sido tomada.

No obstante, el nuevo lugar era mejor. Desde una visión aérea se podía ver una

hectárea rectangular con árboles ubicados en forma de U, un túnel sin techo en

el centro atravesando la mitad del predio y al final, cerrando la letra, había

una casa larga con amplios cuadrados como ventanas. Años atrás, había sido un

campo de tiro.

No pude resistirme, lo recorrí completamente

y me detuve dudando frente al túnel cuya entrada estaba cerrada por unas cintas

con la insignia de “prohibido”. El director nos había dicho que quien se

metiera allí no iba a tener recreo durante los siguientes meses de clases, una

fuerte amenaza sin dudas, pero mi curiosidad era más fuerte. Dejé que mis

compañeros se perdieran, me aseguré que nadie me estuviera viendo, esquivé las

cintas y entré. El pasillo olía a humedad y había grandes charcos de agua en el

suelo, yo seguía el tenue rayo de sol que se colaba desde arriba, intervenido

cada dos metros por las sombras redondas de los viejos carteles con círculos y

números. No sucedió nada especial más que cruzarme una rata muerta y sufrir su

espantoso aroma de podredumbre, mi adrenalina bajó completamente cuando llegué

al final, salí con los ojos cerrados encandilado por la abundante luz momentánea.

Cuando los abrí vi el sol bajar hasta el horizonte y el cielo acuarelarse, ponerse

de color naranja, rosa y celeste. Un leve viento fresco se me colaba en la nuca

y hacía susurrar a los árboles, pude escuchar cada vez más claro los silbidos

de los pájaros posados en sus ramas. El pasillo se aclaró, los carteles volvieron

a su color original, el último que estaba ladeado y roto en el poste se reparó

e igualó a los demás, con la única excepción de un pequeño orificio sobre uno

de sus números 8. Aparecieron entonces dos hombre adultos de unos cuarenta

años, con bigotes poblados, el cabello hacia el lado derecho, camisas blancas

dentro de un pantalón puesto hasta la cintura, ambos portaban armas. Vi sus

labios moverse pero no podía oír lo que decían. Uno de los hombres se acercó al

círculo para observar el hueco de su tiro; el otro, más atrás, mirándolo con un

odio que nunca había visto en otros ojos, levantó su rifle, le apuntó a la

cabeza y jaló el gatillo. ¡Bang! Oí el disparo y a los pájaros huyendo despavoridos,

sus aleteos, sus silbidos. El hombre cayó hacia adelante, la sangre me salpicó

la cara y el cuerpo, el cartel final se cayó hacia un lado. Vi entonces su

rostro desfigurado y sus restos de cerebro en el pasto. Me sentí enfermo, sentí

sabor a sal en la boca y tuve nauseas.

- ¿Por qué entraste ahí? ¡estaba prohibido! – una maestra

me tomó del hombro y me hizo voltear para vomitar sus zapatos que poco

importaron cuando vio la sangre. Poco a poco el sol volvió a estar bien arriba

y el rostro mutilado fue desapareciendo… - ¿Estas lastimado? ¿qué te pasó?

Ya no era el atardecer, no

estaban los hombres, no quedaba nada de toda esa mierda más que las manchas rojas-bordó

de sangre seca en mi remera y en mi rostro.

Me llevaron al hospital donde un

doctor me revisó completamente para comprobar que no tenía ninguna herida, y

como no las tenía nadie pudo explicar de dónde provenía la sangre, yo sí, pero

no dije nada. Desde entonces muchas bocas hablaron de mi, mucha más gente se

alejó con deducciones horribles, y mi mamá, más preocupada que nunca decidió mandarme

a ver a un psicólogo, que al enterarse del suceso atribuyó mis “alucinaciones”

al hecho de no saber quién era mi viejo y me dio consultas hasta que negué lo que

había sucedido.

Fuera de eso, después de un

tiempo, llevé una vida común y aburrida como el resto de la gente de mi ciudad:

escuela y salidas. Eso hasta el fin de la secundaria, cuando me fui a vivir a

una ciudad más grande para estudiar psicología (creí que era la forma de poder

explicar lo que me había sucedido y alejarme de tanta hipocresía).

Al fin podía tener una nueva

identidad y dejar atrás muchas cosas. Me enamoré de la ciudad, las calles con

adoquines, el paseo al borde del río, las luces, la enorme biblioteca, los

bares de jazz, los cines. Y me enamoré de Elisa que amaba leer y tenía una

mirada muy poderosa.

Entre ella y yo las cosas

marcharon bien en un principio, era apasionada y sincera, pero también

necesitaba saber y controlarlo todo, cosa que me resultaba molesto. Si no le

respondía algún mensaje se enojaba, si no le contaba en qué pensaba imaginaba

que estábamos mal, si hablaba con alguna compañera me la quería coger y cosas

por el estilo. Todo el tiempo me perseguía para vernos porque me amaba, pero

cuando nos veíamos, discutíamos mucho. Decía que yo era muy reservado y eso le

daba inseguridad, decía que la dejaba sola mucho tiempo y eso la enfurecía,

decía que después de tanto me conocía tan poco y eso le dolía más que todo lo

otro. Y así, después de un año, todo se fue al carajo, todos los días eran

peleas y reclamos.

Cuando uno logra conocerse y

conocer realmente a la persona a su lado todo puede salir muy mal o muy bien,

nada de medios, amor o desamor. Con Elisa salió mal.

Un fin de semana sus padres

habían salido y me pidió que fuera a verla. “Si no venís terminamos ya”, y fui

corriendo, porque aún me ataban los buenos recuerdos y me iba a sentir un

perdedor si ella era la que cortaba con la relación.

Traté de ser pasivo y decirle

cosas que ella quisiera escuchar para que todo saliera bien, pero lo único

cálido en la casa fue el plato de spaghetti. Primero se quejó de que había

llegado tarde, después del sonido que hacía al comer, de que no sabía qué había

hecho en toda la semana, de mis zapatillas sucias, de mi barba, del tiempo, de

los chinos, de Zeus y la puta oligarquía.

Sentado en un extremo, observé

sus ojos furiosos, sus cejas arqueadas, su boca fruncida y escuché distraído sus

palabras rojas, hasta que su imagen desapareció y su voz se combinó con una

masculina. La mesa cambió de tamaño y forma, el mantel de color, la cocina se

llenó de olor a carne al horno. Frente a mí, a unos metros, una mujer de

vestido azul marino se tocaba el rostro y suplicaba perdón, frente a ella un

hombre de traje y sombrero le gritaba: “Sos una puta, yo sabía lo que estabas

haciendo. ¡Hija de puta!”. Oí atento las palabras negras de aquel tipo violento,

vi el segundo golpe que le dio a su mujer, la vi caerse, oí el sonido de su

cuerpo contra el suelo y vi sus ojos llenos de miedo al darse cuenta de que el

maldito enfermo había tomado el cuchillo de cortar carne sobre la mesada. Él,

macho, con total firmeza y frialdad le dio diez puñaladas hasta que ella,

frágil, dejó de moverse. Sus ojos se cerraron, el azul marino se tiñó de negro.

Deseé que algo me sacara de aquel

delirio, que el olor a traición y locura dejaran de marearme. Sentí el sonido

del cuchillo desgarrando piel y músculos como un eco cada vez más acentuado en

mi mente. “¡Forro hijo de re mil puta!”, solté lleno de bronca. Ahí sucedió la

mayor de todas mis sorpresas, el hombre volteó asustado, luego, sin dudarlo un

segundo, se abalanzó sobre mí y me dio una puñalada.

El dolor en el pecho me resultaba

verdaderamente real, me estaba costando respirar. Era algo tan sorprendente que

no podía pensar en otra cosa, hasta que no pude soportar más el malestar y

pensé en Elisa, que seguro debía sacarme de esa situación. La voz de mi novia

haciendo reclamos era mejor que aquello. Y finalmente la oí. Oí su grito. El

hombre ya no estaba, el cuerpo de su mujer tampoco pero el cuchillo permanecía

en mi pecho.

Caí al suelo aturdido, Elisa

corrió hacia mí con un río de lágrimas en sus mejillas, respiraba agitada y

decía mi nombre. Se arrodilló a mi lado y, con sus manos temblando como si

tuviera parkinson, sacó el cuchillo de mi cuerpo, lo examinó extrañada y lo

dejó caer. Rápidamente se puso de pie y fue a buscar el teléfono. Todo

comenzaba a cambiar, la vista se me nublaba y oscurecía, los dedos de los pies

comenzaban a endurecerse y sentirse fríos, comenzaba a adentrarme lentamente en una playa

invernal y desierta. Y entre todos mis pensamientos de urdimbre lo que me

repetía una y otra vez era que nadie había tenido una vida tan extraordinaria

como la mía.

Comentarios

Publicar un comentario